Jenseits der Stille

mit freundlicher Genehmigung der Redaktion

|

|

Im Internat der russischen Stadt Gorbatow

lernen schwerhörige Kinder zu hören, zu sprechen - und vor allem selbstädnig

zu werden.

|

Rußland wird still, die Straßen leeren sich bis auf wenige Fußgänger. Weiße Felder und graue Birken schwimmen vorbei, der Schnee scheint die Geräusche des Motors und der Räder in Watte zu packen. Als führen wir in einen Stummfilm hinein.

|

|

In Reih und Glied stehen die Zahnputzbecher

im Regal

|

Wir fahren nach Gorbatow, zu einer von gut 200 russischen Schwerhörigenschulen. Gorbatow, 500 Kilometer östlich von Moskau, ist ein Städtchen wie es in Rußland Tausende gibt, eine Kolchose und viel hölzerne Architektur am Steilufer eines Flusses. Das Internat unten an der Oka aber ist in einem steinernen Kaufmannshaus untergebracht. Weißgetünchte Stattlichkeit aus dem vorigen Jahrhundert, eine "Staatliche korrigierend-erzieherische Spezialeinrichtung erster Art".

Die Spezialeinrichtung empfängt uns dröhnend, ein dampfender Raupenbagger bugsiert einen Haufen Steinkohle in den Hof. Ein Elfjähriger mit fleischfarbenem Hörapparat hinter den frostroten Ohren sieht dem Kampf des Baggers mit der Kohle zu. "Je schlechter ein Mensch hört, um so scheuer ist er", haben die Experten in Moskau gesagt – Olga Basowa von Siemens und die Psychologin Olga Smirnowa. Wir gehen auf den Jungen zu, sagen guten Tag: "Sdrjastwujte!" Er lächelt und öffnet den Mund: "Sdrja . . . Sdrrrrrrja . . ." Daß die Zunge ihm nur halb gehorcht, geniert ihn nicht, seine Augen blitzen vor Neugierde.

30 Prozent der Russen haben Hörprobleme, sechs Prozent sind nach Angaben der Allrussischen Gesellschaft der Tauben schwerhörig oder taub – wie überall durch Unfälle, Erbfehler oder das Alter. Aber auch Umweltgifte zerstören russische Hörnerven. Und Tausende verlieren ihr Gehör, weil ihre Kinderkrankheiten mit zu harten Antibiotika behandelt wurden.

|

|

Eine Spürnase wie ein Detektiv braucht

man, um alle Wörter der Lehrerin richtig vestehen zu können.

|

"Was sagt die Kuh, Katja?" Die Lehrerin verdeckt ihren Mund mit einem Plastikschild, Katja kann nicht von ihren Lippen lesen.

"Miau, miau!"

"Nein Katja, hör gut zu: Was sagt die Kuh?"

"Muh, muh!" Katja ist drei Jahre alt und schwerhörig. "Richtig", lobt die Lehrerin, Katja nickt eifrig, eine riesige Schleife bändigt ihr rotblondes Haar. Das ist ihr erster Einzelunterricht heute. Täglich absolviert sie zwei-mal 15 Minuten Einzelunterricht und zweimal 35 Minuten in einer fünfköpfigen Vorschulgruppe. Katja lernt sprechen, für sie mehr ein Spiel – und doch mühselige Kleinarbeit, jedes T, jedes K müssen Katja und ihre Lehrerin erst mit den Fingern an Lippen und Zunge ertasten.

102 Kinder leben im Internat, die jüngsten sind drei, die ältesten 17 Jahre alt. 26 Lehrer und 24 Erzieher – bis auf Sport- und Werklehrer alles Frauen – trainieren die Gaumenmuskeln ihrer Schüler mit einer Geduld, als sollte jeder von ihnen Oscar-Preisträger werden. Vierjährige kennen alle kyrillischen Buchstaben und Handzeichen des Gestenalphabets. Nur wenn sie sprechen, spürt man, wie fremd ihnen die eigene Zunge ist.

|

|

Schnelles Reagieren lernen die Kinder

beim Sport

|

Gorbatow ist wie eine Zeitreise in die sowjetische Provinz: Die Lippen der Lehrerinnen sind karmesinrot geschminkt, die Schlafsaalschränke aus Sperrholz und das Literaturlehrbuch volkspatriotisch: "Puschkin widmete all seine Schaffenskraft dem Volk, und das Volk antwortete ihm mit Liebe." Zum Mittagessen gibt es Buchweizengrütze und Aalrüschenfrikadellen mit Apfelkompott. Direktorin Tamara Matwetschewa staunt über die Frage, ob man hier Lebensmittelhilfe braucht. "Wir brauchen einen Computer. Oder nein, die alte Schreibmaschine tut es auch, dringender brauchen wir Schlittschuhe für die Kinder." Die Krise des neurussischen Kapitalismus hat Gorbatow nicht erreicht, so scheint es.

|

|

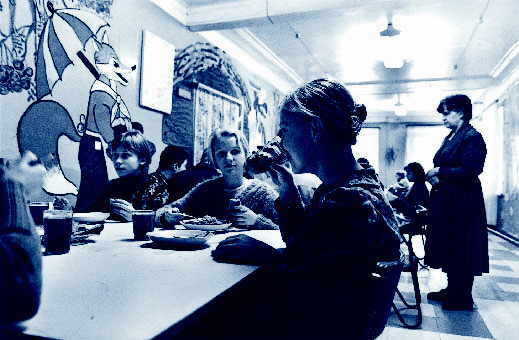

In Gemeinschaft essen die Schüler das

Abendbrot

|

Der Schein ist trügerisch, aber schön. Galina Sotowa (27) kommt mit großen, frostfeuchten Augen von der Rodelbahn. Galina verdient als Freizeiterzieherin umgerechnet 37 Mark im Monat, 40 Prozent unter dem staatlich festgesetzten Existenzminimum. Sie züchtet Kaninchen, um sich und ihren Sohn durchzubringen. "Na und? Dafür können die Kinder hier doch nichts." Galina erzählt eifrig, wie begeistert die tauben Mädchen tanzen, wie sie das Konzert für den "Tag der Vaterlandsverteidiger" vorbereiten und daß taube Kinder sehr viel Liebe brauchen. Galina trotzt der Krise auf ihre Weise: Sie fängt jetzt an, Defektologie zu studieren, um mehr für die Kinder tun zu können. "Woher nehmen Sie bloß Ihren Enthusiasmus?" frage ich. Galina schaut mich ratlos an, als wäre einer von uns beiden taub und der andere stumm. "Es macht mir Spaß."

Hörgeschädigte haben in Rußland Anspruch auf eine Rente von monatlich umgerechnet 17 Mark – und alle vier Jahre Anrecht auf ein kostenloses Hörgerät. Aber wie viele russische Gesetze existiert dieses Recht nur auf dem Papier. Es gibt Schwerhörige, die seit acht Jahren auf ihren Apparat warten. "Abgesehen von dem Drittel Hörgeschädigter, die in vergessenen Dörfern versauern, ohne daß sie jemand untersucht", sagt die Moskauer Gehörlosenpsychologin Olga Smirnowa. Theoretisch sind Hörgeräte inzwischen in ganz Rußland zu bekommen. "Aber alle Hörgeschädigten, die gelernt haben zu sprechen, besaßen ausländische Apparate", sagt Smirnowa über den Qualitätsunterschied. Doch Importtechnik ist teuer: Siemens-Hörgeräte etwa kosten mindestens 200 Mark. Das Unternehmen hat mit zehn russischen Partnern ein Vertriebsnetz aufgebaut. 90 Prozent der Kinder von Gorbatow besitzen allerdings russische Audit-Apparate. Trotzdem hatten sie Glück: Kein Internat im Land ist so gut mit Hörlaboren ausgestattet.

Nadjas 13jähriger Zopf ist blond und schwer, sie ist einen Kopf größer als alle Jungs der 8. Klasse. "Nadja, was waren die Kreuzzüge?" Nadja blickt mit sanften Augen auf die Lehrerin, ihre Antwort aber verliert sich in harten Kehllauten, sie gurgelt mehr, als daß sie spricht. Ich verstehe kein Wort. "Richtig Nadja", lobt die Lehrerin. "Die Kreuzzüge waren Eroberungskriege der westeuropäischen Feudalherren im Orient." Nadja lächelt.

|

|

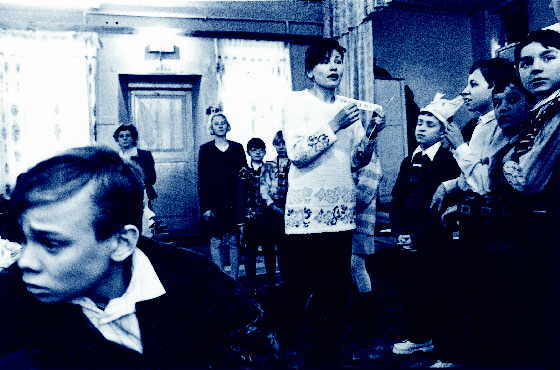

Hast Du Worte? Die Schüler sollen im

Wettkampf aus Buchstaben möglichst viele Begriffe bilden.

|

Schüler und Lehrer harmonieren, lesen sich gegenseitig die Worte von den Lippen ab, und alle verstehen die Zeichensprache. "Unsere Kinder", sagen die Lehrerinnen – wie alle russischen Mütter neigen sie nicht dazu, ihre Kinder zu überfordern. Nach dem Unterricht dient der Mund nur noch zum Erzeugen heller Vogellaute: "Schau her!" Alles weitere wird mit Handzeichen von fliegender Eleganz geregelt. Auf der Rodelbahn und vor dem Fernseher, wo gutmütige Erzieherinnen gespannten Teenagern die Serie "Der erste Kuß" mit den Fingern übersetzen. Auch die Spitznamen der Lehrer haben die Kinder in Gesten gebannt. Ein in die Seite gestemmter Ellbogen steht für Direktorin Matwetschewa. Die Direktorin selbst drückt mitten im Gespräch beide Hände gegen die Tischplatte: "Haben Sie gesehen, ich fange auch schon an, mit Ihnen Zeichensprache zu reden."

|

|

Beim Waschen verstehen sich die Schüler

ohne Worte: Zeichensprache ersetzt die Stimme

|

Gorbatow ist ein Idyll der Gesten. Die Sprache der Zunge bleibt Schulfach, Fremdsprache. Dima (7) aus der Vorschule spricht verständlicher als 17jährige Schulabgänger. Nicht nur, weil die Importtechnik für viele ältere Schüler zu spät gekommen ist. "Im Internat schwindet die Motivation zu sprechen, weil das Kind von allen verstanden wird", sagt Olga Smirnowa. "Leider ist die Welt da draußen grausamer."

Deshalb bleiben Internate wie Gorbatow unverzichtbar. Hier lernen schwerhörige Kinder aus der ganzen Region, die sonst nicht die Möglichkeit hätten, zur Schule zu gehen. Denn nicht jede Mutter hat soviel Energie wie Swetlana Tarasowa aus Kaliningrad, die ihrem schwerhörigen Sohn Maxim ein Hörgerät besorgte und mit ihm so hart trainierte, daß er mit sieben laut aus der Zeitung vorlesen konnte und in einer "normalen" Schule aufgenommen

wurde. Gorbatow ist Provinz, in Moskau aber absolvieren Missionare verschiedener Sekten bereits Kompaktkurse in Gestensprache, um taube Teenager mit freundlichen Handzeichen in ihre Sekten zu locken.

"Was wollt ihr nach der Schule machen?" Nadja (13) hat ihren Wollpullover gegen eine Adidasjacke und einen Leoparden-Rollkragen eingetauscht. Schenja (15) und Lenja (16) kichern. Die Lehrerin übersetzt ihre Gesten:

"Vielleicht wird Nadja in der Berufsschule schneidern lernen. Schenja will in eine Nähfabrik. Und Lenja wird im Autowerk in Nischnij Nowgorod arbeiten."

Viele Taube mögen Zahlen mehr als Wörter. Nadja, Schenja und Lenja sagen, Mathematik sei ihr Lieblingsfach. Aber für edv- oder Buchhalterkurse fehlen die Computer. Und die schwerhörige Natascha aus Moskau, die es mit 25 bis zur Gerichtsmedizinerin gebracht hat, besitzt eine gute Beobachtungsgabe – und einflußreiche Eltern.

Die Kinderträume fliegen in Gorbatow nicht hoch, die meisten wollen nach der Schule ans Fließband, wo auch ihre Eltern arbeiten, oder ins Autowerk von Nischnij, wo es eine Hörgeschädigtenbrigade gibt. Andere sticken oder schustern. Schwerhörige haben von Kind an das Gefühl, weniger zu wissen und sagen zu können, weniger wert zu sein. "Hörende sind interessanter", sagen die Kinder. "Aber hier ist es fröhlicher." Gorbatow ist eine Insel des Gehörtwerdens, wo sich alle verstehen und mögen. Gorbatow bedeutet glückliche Kindheit.

|

|

Spaß im Schnee steht nach der Schule auf dem Programm

- wie zum Beispiel rodeln

|

Als wir wegfahren, schweigt am Himmel schon der Mond. Die Buchstaben über der Hofeinfahrt werfen lange Schatten: "Frieden der Welt." Die Fußgänger sind verschwunden, der Schnee scheint die Motorgeräusche in Watte zu packen. Rußland verstummt wieder.

STEFAN SCHOLL studierte am Osteuropa-Institut in Berlin. Er schrieb u. a. für "Merian" und ist Korrespondent der Wochenzeitung "Die Woche". GLEB KOSORUKOV stammt aus der geheimen Atomstadt Sneschinsk im Ural. Er studierte in Moskau Kernphysik, wechselte den Beruf 1992 und wurde freier Fotograf. Er arbeitet u. a. für den "Stern" und das "New York Times Magazine". Beide leben in Moskau.